潇湘诗会《远人读诗》(二十七)丨唯独无可抛舍的,始终是贯穿一生的情感

潇湘诗会·丝网 2019/12/20 16:25:04

临终之歌

作者丨塞弗尔特

译文丨远 洋

听:这同小亨黛尔有关。

昨天她回到我身边。

她已经二十四岁,

曼妙如书拉密。

她穿着灰烬色松鼠皮衣

戴一顶别致的小帽

她绕着脖颈系上的,

是白烟色围巾。

亨黛尔,你看上去多美!

我曾以为你已死去,

可你出落得更俊俏。

我真高兴你能来!

你错得离谱,亲爱的朋友,

我已经死了二十年。

好吧,你知道,

我只是来跟你相会。

毕生的真挚持守

文丨远 人

从人类思想的源头来看,关于“死”的探索从未离场。它不仅耗尽一代代哲学家们的毕生精力,还是任何艺术门类的大师们没有回避过的思想题材。阅读那些走上创作巅峰的诗人们作品会发现,他们的晚年之作频繁涉及大门缓开的死的领域。这类作品不计其数,当代捷克斯洛伐克诗人雅罗斯拉夫·塞弗尔特(1901—1986)题为《临终之歌》的诗读来尤令人怦然心动。该诗不以哲学含量取胜,读者读到的,是塞弗尔特异常深重的生命关怀。

人在年轻时不易想到死,甚至还以为自己属于不死。当岁月流逝,活到晚年的人终于不得不面对死的来临。这时候的人差不多走完一生,该经历的都已经经历,该感受的也已经感受。人要探索死,不可能不知道死来临时,最能代表人类思想的那些真正艺术家们会想些什么。塞弗尔特告诉我们的十分简单,我们从他的简单中又咀嚼到极深的人生况味。

这首《临终之歌》中出现的人物有两个,一个是“我”,一个是“小亨黛尔”。塞弗尔特没有告诉读者,“小亨黛尔”究竟是谁,我们从字里行间提供的信息能够察觉,她很可能是诗人早夭的四岁女儿。塞弗尔特自己活了八十五岁,几乎经历了完整的二十世纪。无人不知的是,在人类历史上,二十世纪是最疯狂的世纪,也是最波谲云诡的世纪。

人活过一生不易,活过二十世纪更难。它意味着经历者经历了难以言说的无数风雨。就塞弗尔特的生平来看,十几岁时受十月革命影响,满怀热情地加入共产党,在年纪轻轻的二十岁时,就出版第一部诗集而跃登诗坛。随后,欧洲的所有剧变,尤其希特勒对捷克斯洛伐克的吞并成为第二次世界大战的序幕等历史事件,都影响到诗人的生活和思想形成。最不可忽略的是,在五十年代中期,诗人因反对当局束缚重重的文艺政策和个人崇拜受到批判,导致创作中断,直到十余年后才重返诗坛,七八十年代出版的《皮卡迪利的伞》《辟瘟柱》《身为诗人》等诗集饱含诗人历经沧桑后的深沉思考,为塞弗尔特赢得一系列荣誉,直到他登上1984年的诺贝尔文学奖领奖台。

这些起伏跌宕的事件让我们难以想象,步入花甲之年的塞弗尔特会提笔写下一首怀念早夭女儿的诗。认真来读,这首诗充满对生命的异常怜惜和异常深痛,似乎越到晚年,所有的政治事件、战争事件、打击事件、荣誉事件等都随同岁月流逝而褪尽它们发生时的光芒,不论它们曾经何等激烈,还是比不上人内心最怆痛和最刻骨的情感事件。我们必须承认,人之所以是人,最重要的就是人的内心始终充满情感。没有情感,也不可能创作出诗歌。塞弗尔特在生命的晚年想起早夭的女儿,也说明塞弗尔特在经历整个世纪的狂风暴雨之后,发现最破碎也最占据全部心灵的仍是他作为人的最私密的隐痛。

已成大师的塞弗尔特当然知道,一首诗的表现方式不是单纯地进行抒发。用此刻的真实来对应内心的感受是诗歌获得感染力的必要前提。塞弗尔特以“听:这同小亨黛尔有关”作为起笔,既是他对“小亨黛尔”的声音辨认,也是邀请读者和他一起聆听。

塞弗尔特不做任何渲染,白描的长处就是彻底摒弃煽情。煽情永远不是诗歌的本身需要。在塞弗尔特笔下的诗歌理解是步步服从内心的所闻所见。他再次听见女儿的声音,几乎是相隔漫长的大半个世纪,似乎塞弗尔特越到晚年,就越回到自身的某个情感源头。这是每首成功的晚年诗歌的特质。源头永远对诗人发出召唤。对诗人来说,不需要告诉读者,这种召唤对自己有什么样的意义,他需要的是将源头的一切进行清晰的呈现。

塞弗尔特的所见足够清晰,跟随他的诗句,我们能看见小亨黛尔“穿着灰烬色松鼠皮衣/戴一顶别致的小帽”以及“绕着脖颈系上的/是白烟色围巾。”这些画面感十足的诗句让我们体会塞弗尔特的怀念深到何种地步。塞弗尔特的情感随目睹而展开,一句“我真高兴你能来!”表现了诗人的由衷兴奋,又反而透出深入骨髓的悲伤。“小亨黛尔”已死,她给诗人带来“高兴”的这一瞬间,不过是塞弗尔特看见了虚幻。所以,塞弗尔特的“高兴”在读者那里唤起更强烈的悲伤,读者因诗而起的哀怜又恰恰源自塞弗尔特对生命及岁月的哀怜。

诗歌最后一节以“小亨黛尔”的回答来完成。她十分明确地告诉父亲,自己死了已经二十年。父亲真的“错得离谱”吗?“小亨黛尔”一边承认,一边又告诉父亲,“我只是来跟你相会。”这种生与死的交错造成巨大的感染,死者不能说话是现实,人对死者产生虚幻又是更大的现实,所以,这首诗迸发的力量就在收尾中给予读者猛烈的撞击。塞弗尔特以自己最强烈的真挚进入最强烈的现实,使这首诗获得巨大的艺术感染,也使这首诗成为读者过目难忘的优秀之作。

对任何一个真正的作家和诗人而言,晚年的作品格外令人关注,这时候的写作者不仅对人生了如指掌,对写作的秘密也了如指掌。对人来说,唯独无可抛舍的,始终是贯穿一生的情感。不仅在诗人自己眼里,在每一个读者眼里,最后无不是让毕生的情感延伸到最纯粹的境地。在哲学家那里,人生的意义是探讨死;在诗人那里,所有的哲学又比不上情感的真挚质地。诗人比任何人都明白,人最难、也最无法舍弃的是什么。他们看起来在写自己的心理涌动,却未尝不是在写整个人类的心理涌动。最纯粹的境地很少人能够到达,因为到达的前提是将情感要求的悯怜、怀抱、不忘等元素进行顽强不懈地持守。用这首诗,塞弗尔特证明了他的毕生持守,也只有提供这一证明,人才能在最后证明自己是情感塑造的人。

人在年轻时不易想到死,甚至还以为自己属于不死。当岁月流逝,活到晚年的人终于不得不面对死的来临。这时候的人差不多走完一生,该经历的都已经经历,该感受的也已经感受。人要探索死,不可能不知道死来临时,最能代表人类思想的那些真正艺术家们会想些什么。塞弗尔特告诉我们的十分简单,我们从他的简单中又咀嚼到极深的人生况味。

这首《临终之歌》中出现的人物有两个,一个是“我”,一个是“小亨黛尔”。塞弗尔特没有告诉读者,“小亨黛尔”究竟是谁,我们从字里行间提供的信息能够察觉,她很可能是诗人早夭的四岁女儿。塞弗尔特自己活了八十五岁,几乎经历了完整的二十世纪。无人不知的是,在人类历史上,二十世纪是最疯狂的世纪,也是最波谲云诡的世纪。

人活过一生不易,活过二十世纪更难。它意味着经历者经历了难以言说的无数风雨。就塞弗尔特的生平来看,十几岁时受十月革命影响,满怀热情地加入共产党,在年纪轻轻的二十岁时,就出版第一部诗集而跃登诗坛。随后,欧洲的所有剧变,尤其希特勒对捷克斯洛伐克的吞并成为第二次世界大战的序幕等历史事件,都影响到诗人的生活和思想形成。最不可忽略的是,在五十年代中期,诗人因反对当局束缚重重的文艺政策和个人崇拜受到批判,导致创作中断,直到十余年后才重返诗坛,七八十年代出版的《皮卡迪利的伞》《辟瘟柱》《身为诗人》等诗集饱含诗人历经沧桑后的深沉思考,为塞弗尔特赢得一系列荣誉,直到他登上1984年的诺贝尔文学奖领奖台。

这些起伏跌宕的事件让我们难以想象,步入花甲之年的塞弗尔特会提笔写下一首怀念早夭女儿的诗。认真来读,这首诗充满对生命的异常怜惜和异常深痛,似乎越到晚年,所有的政治事件、战争事件、打击事件、荣誉事件等都随同岁月流逝而褪尽它们发生时的光芒,不论它们曾经何等激烈,还是比不上人内心最怆痛和最刻骨的情感事件。我们必须承认,人之所以是人,最重要的就是人的内心始终充满情感。没有情感,也不可能创作出诗歌。塞弗尔特在生命的晚年想起早夭的女儿,也说明塞弗尔特在经历整个世纪的狂风暴雨之后,发现最破碎也最占据全部心灵的仍是他作为人的最私密的隐痛。

已成大师的塞弗尔特当然知道,一首诗的表现方式不是单纯地进行抒发。用此刻的真实来对应内心的感受是诗歌获得感染力的必要前提。塞弗尔特以“听:这同小亨黛尔有关”作为起笔,既是他对“小亨黛尔”的声音辨认,也是邀请读者和他一起聆听。

塞弗尔特不做任何渲染,白描的长处就是彻底摒弃煽情。煽情永远不是诗歌的本身需要。在塞弗尔特笔下的诗歌理解是步步服从内心的所闻所见。他再次听见女儿的声音,几乎是相隔漫长的大半个世纪,似乎塞弗尔特越到晚年,就越回到自身的某个情感源头。这是每首成功的晚年诗歌的特质。源头永远对诗人发出召唤。对诗人来说,不需要告诉读者,这种召唤对自己有什么样的意义,他需要的是将源头的一切进行清晰的呈现。

塞弗尔特的所见足够清晰,跟随他的诗句,我们能看见小亨黛尔“穿着灰烬色松鼠皮衣/戴一顶别致的小帽”以及“绕着脖颈系上的/是白烟色围巾。”这些画面感十足的诗句让我们体会塞弗尔特的怀念深到何种地步。塞弗尔特的情感随目睹而展开,一句“我真高兴你能来!”表现了诗人的由衷兴奋,又反而透出深入骨髓的悲伤。“小亨黛尔”已死,她给诗人带来“高兴”的这一瞬间,不过是塞弗尔特看见了虚幻。所以,塞弗尔特的“高兴”在读者那里唤起更强烈的悲伤,读者因诗而起的哀怜又恰恰源自塞弗尔特对生命及岁月的哀怜。

诗歌最后一节以“小亨黛尔”的回答来完成。她十分明确地告诉父亲,自己死了已经二十年。父亲真的“错得离谱”吗?“小亨黛尔”一边承认,一边又告诉父亲,“我只是来跟你相会。”这种生与死的交错造成巨大的感染,死者不能说话是现实,人对死者产生虚幻又是更大的现实,所以,这首诗迸发的力量就在收尾中给予读者猛烈的撞击。塞弗尔特以自己最强烈的真挚进入最强烈的现实,使这首诗获得巨大的艺术感染,也使这首诗成为读者过目难忘的优秀之作。

对任何一个真正的作家和诗人而言,晚年的作品格外令人关注,这时候的写作者不仅对人生了如指掌,对写作的秘密也了如指掌。对人来说,唯独无可抛舍的,始终是贯穿一生的情感。不仅在诗人自己眼里,在每一个读者眼里,最后无不是让毕生的情感延伸到最纯粹的境地。在哲学家那里,人生的意义是探讨死;在诗人那里,所有的哲学又比不上情感的真挚质地。诗人比任何人都明白,人最难、也最无法舍弃的是什么。他们看起来在写自己的心理涌动,却未尝不是在写整个人类的心理涌动。最纯粹的境地很少人能够到达,因为到达的前提是将情感要求的悯怜、怀抱、不忘等元素进行顽强不懈地持守。用这首诗,塞弗尔特证明了他的毕生持守,也只有提供这一证明,人才能在最后证明自己是情感塑造的人。

2019年6月6日

诗人简介

雅罗斯拉夫·塞弗尔特,捷克斯洛伐克当代最重要的诗人。1901年生于布拉格的一个工人家庭。中学还未毕业,他就投身于新闻工作和文学创作活动。1966年,他获得捷克斯洛伐克“民族艺术家”的称号。1984年,因展现出“人类不屈不挠的解放形象”荣获诺贝尔文学奖。其代表作有《泪城》《全是爱》《信鸽》等。

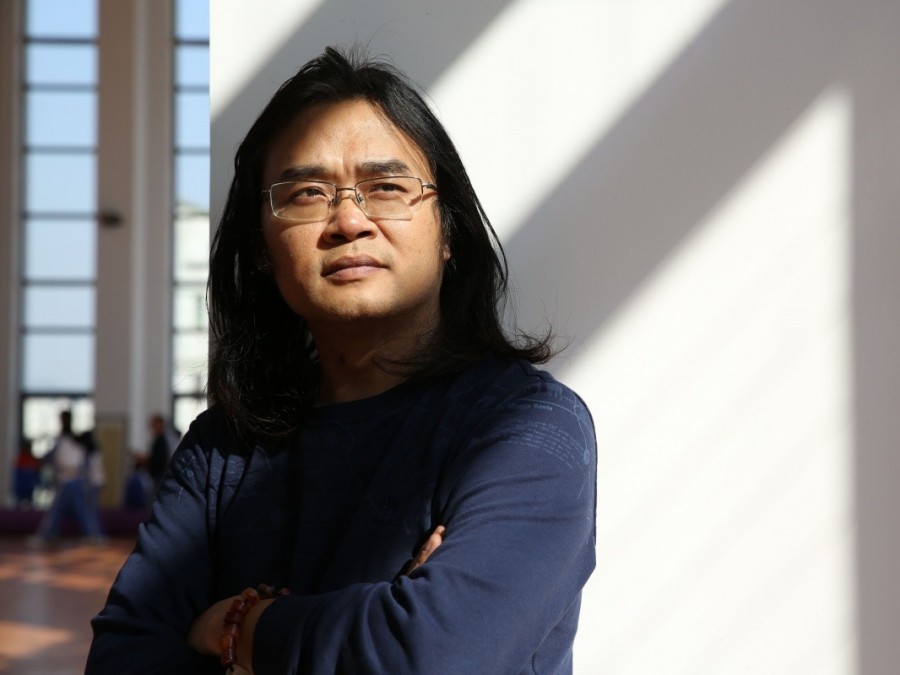

作者简介

远人,1970年出生于湖南长沙。中国作家协会会员。有诗歌、小说、评论、散文等近千件作品散见于《人民文学》《中国作家》《诗刊》《大家》《花城》《随笔》《芙蓉》《天涯》《山花》《钟山》《书屋》等海内外百余家报刊及数十种年度最佳选本。出版有长篇小说《伤害》《秘道》《预感》,历史小说《卫青》《霍去病》,散文集《真实与戏拟》《新疆纪行》《寻找光明记忆》,评论随笔集《河床上的大地》《曾与先生相遇》,艺术随笔集《怎样读一幅画》(再版时更名为《怎样读一幅西方画》)《有画要说》《画廊札记》,人物研究《凡·高和燃烧的向日葵》,诗集《你交给我一个远方》《我走过一条隐秘的小径》《还原为石头的月亮》等。多次获奖,现居深圳。