今日,寒食。

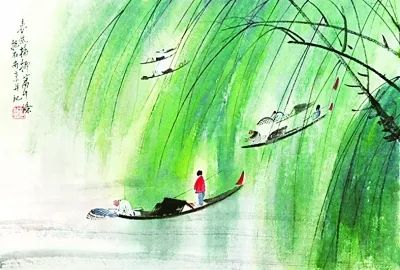

春未老,风细柳斜斜。试上超然台上看,半壕春水一城花。烟雨暗千家。

寒食后,酒醒却咨嗟。休对故人思故国,且将新火试新茶。诗酒趁年华。

寒食节,因家家禁火、只吃寒食的习俗而得名,民间最广为流传的说法是为纪念春秋隐士介子推而设立。至隋唐起,开始有学者质疑介子推一说,认为寒食节其实源于中国古老的禁火和改火制度。

禁火说

《周礼·秋官·司烜氏》:“仲春以木铎修火禁于国中。注曰:“为季春将出火也。”今寒食准节气是仲春之末,清明是三月之初,然则禁火盖周之旧制也。

改火说

“司爟,掌行火之政令,四时变国火,以救时疾。”周朝设立“司爟”,专门负责取火,随季节变换选取不同的树木钻火,一年改火四次。“改火”一词,可以用来比喻时节改易。

《论语》曰:“钻燧改火。”春榆夏枣秋柞冬槐,则是四时皆改其火。自秦以降,渐至简易,唯以春是一岁之首,止一钻燧。而适当改火之时,是为寒食节之后……今人持新火曰“勿与旧火相见”,即其事也。

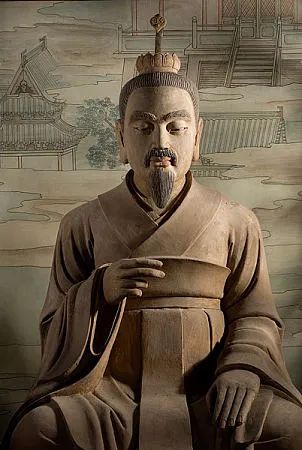

最后,是“介子推说”。

《左传》、《史记》等正史中,都记载没有介子推被焚的情节。但在先秦到西汉之间,介子推被焚于绵山的传说不断发展,在民间广为流传。尤其是以其故乡太原为中心的并州一带,当地百姓在他亡故的那个月份,禁火五天甚至一个月,以示哀思和怀念。

太原一郡,旧俗以介子推焚骸,有龙忌之禁,至其亡月咸言神灵不乐举火,由是士民每冬中,辄一月寒食……

——宋· 范晔 《后汉书·左周黄列传》

如《后汉书·周举传》中记载,周举在太原做官,亲眼得见“一月寒食,莫敢烟爨,老少不堪,岁多死者”。为矫正寒食习俗,周举撰写一篇祭文向介子推陈情:“寒冬不能用火,如此残损民命,绝不是您的本意”,并假托介子推告诉百姓要尽快生火,否则就是违抗神意。

后来,魏武帝曹操、后赵明帝石勒,北魏孝文帝拓跋宏都曾试图禁断寒食,均禁而不止。其中,石勒禁止寒食后的第二年,山西介山便下了一场大冰雹,千里树木摧毁,庄稼荡然无存,被认为是冒犯介子推的神灵而受到了警告和惩罚。大臣上奏请求恢复寒食,于是“并州复寒食如初”。

人们对带来生活不便和身体伤害的寒食习俗如此执着,除了对介子推本人的哀思和敬仰,还有对他死后化作乡神的一种敬畏之情,不敢轻慢懈怠。

去冬节一百五日,即有疾风甚雨,谓之寒食,禁火三日。

——南北朝·宗懔《荆楚岁时记》

这是目前所见的记载寒食节具体日期的最早文字。从冬至日起,到了第105天就是寒食节,禁火三日。此时天气回暖,寒食三天,对人们生活和身体影响均不是很大,渐渐为更多人所接受。寒食习俗,也从北方扩散到了江淮地区。

寒食节跃出原生地域后,其核心内涵——纪念介子推的哀思之情也随着而淡化。融融春日,使得人们在保留寒食习俗的同时,更多地加入了享受生活的内容。

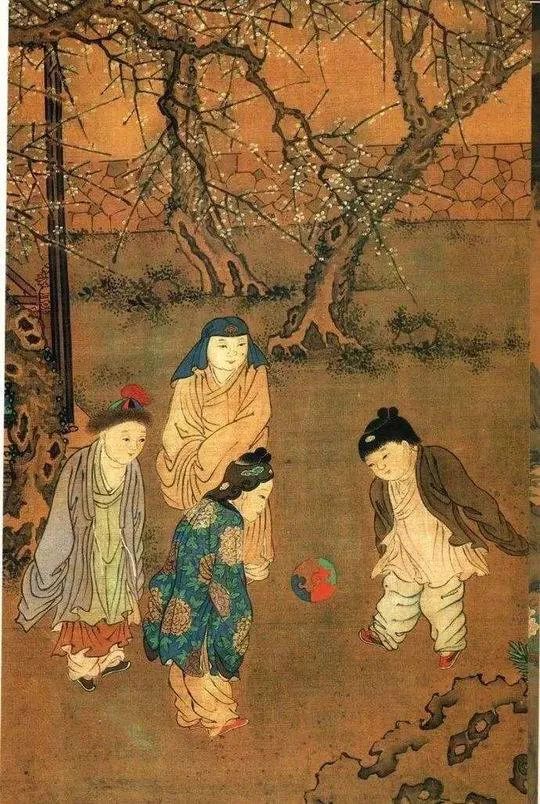

首先是冷食,比以前更加丰富,更为精致了,有干粥、醴、酪、饧、大麦粥、挑菜等等。同时,还增加了许多健身娱乐、相互馈赠的活动。在北方,人们“自作饮食,祠神庙,及五色缕、五色花相问遗”,南方则“斗鸡、镂鸡子、斗鸡子。打毬、秋千、施钩之戏”之类。

这时的寒食节,已经不再是旧时“残损民命”的陋习了,反而为人们的生活带来了乐趣和欢娱,统治者没有理由再加以禁止。

唐王朝欣然接受了寒食节,并用古老的禁火、改火制度来解释为什么要禁火:“《礼》标纳火之禁,《语》有钻燧之文,所以燮理寒燠,节宣气候。自今以后,寒食并禁火三日。”明确寒食禁火、改火是为了协理阴阳,节宣气候,融入了顺应自然、顺应天意、去疾救民的美好愿望。

唐宋文人笔下的寒食节,也频繁出现“改火”“新火”之类的表达,如苏轼的“一别都门三改火”“且将新火试新茶”等。在唐之后,学者提及寒食节,大都以周制禁火和钻燧改火来解释。

“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家”。唐代韩翃的这首《寒食》,“汉宫”其实就是指唐朝皇宫。当时普天下禁火,但权贵可以因皇恩而得到燃烛。

除了改火风俗,思想开放活跃的唐朝人,还赋予了寒食节更多丰富内容,这才有了我们今天的清明节。

其中最突出、最重要的,当然是扫墓祭祖。对介子推的哀思,延伸到其他逝去的先人身上,由此便产生了寒食祭扫的习俗。俗语:“一百零五,上坟添土”。“一百零五”“一百五”均是寒食节的别称,因在立冬后第105天而得名。

其次,就是寒食节假期。唐王朝第一次将寒食节编入国家礼典,并实行放假制度。假期几经延长,最后竟长达七天。

除了禁火、扫墓,还有蹴鞠、秋千、拔河、放风筝、斗鸡等一系列释放身心的娱乐活动,贯穿了整个假期活动。

那么,寒食节的祭扫习俗,又如何转移到了清明?清明是怎么取代寒食,从节气一跃成为中国四大传统节日之一呢?

原来,由于禁火,寒食扫墓的纸钱都是悬挂或扔洒,当时有人认为纸钱不烧亡人就无法收到,于是越来越多的人将扫墓推迟到清明。加上清明在寒食之后,刚好是禁火结束、取“新火”的日子,意义尤为凸显。渐渐地,除了禁火和吃冷食,寒食节其他习俗都为清明所兼并。南宋以后,禁火习俗逐渐取消;到了明清,大部分人便只知“寒食”之名,不过“寒食”之节了。

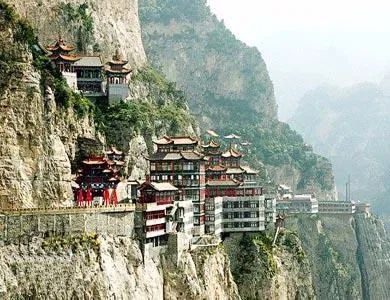

但在介子推的故乡山西的一些地方,今天还保留着禁火寒食的习俗,一般禁火一天,少数地区仍然坚持三天。深受汉文化影响的韩国,如今也还有寒食节春祭的传统。

如果我们对着日历认真数一数,就会发现,今天并不是冬至日后的第105天,而是第103天。原来,我们现在使用的农历,是“现代农历”,由德国传教士汤若望在明朝前沿用的农历基础上加以修改而成。清初历法改革以后,寒食节和清明节的关系变得不再确定了。为了方便,人们便将寒食固定为清明节的前一天。

春城闲望爱晴天,何处风光不眼前

寒食花开千树雪,清明日出万家烟

寒食,从春秋时期介子推被焚的传说中走来,在历代晋中人民对忠义的坚守中,走向开放繁荣的大唐王朝,融入更为古老的禁火和改火制度,最终成为文化最为深厚久远的中国传统节日之一。

明日清明

万物生长此时

皆清洁而明净

我们的心

也要清明复清明

本文参考文献

[1]李道和.岁时民俗与古小说研究[M].天津:天津古籍出版,2004:431-432.

[2]刘德龙.民间俗信与科学文化[M].济南:山东教育出版社,2002:65-66.

[3]王咏.清明[M].太原:三晋出版社,2010:36-43.

[4]张小稳.从地区性的哀思到全民性的欢愉——寒食节的诠释史研究[J].民俗研究,2017(06):102-107+159-160.

[5]朝黎明.“寒食节”习俗探源及文化思考[J].语文学刊,2013(05):61-62.