竹醉日 | 竹如君子,高节清风

潇湘诗会·丝网 2020/7/3 9:52:44

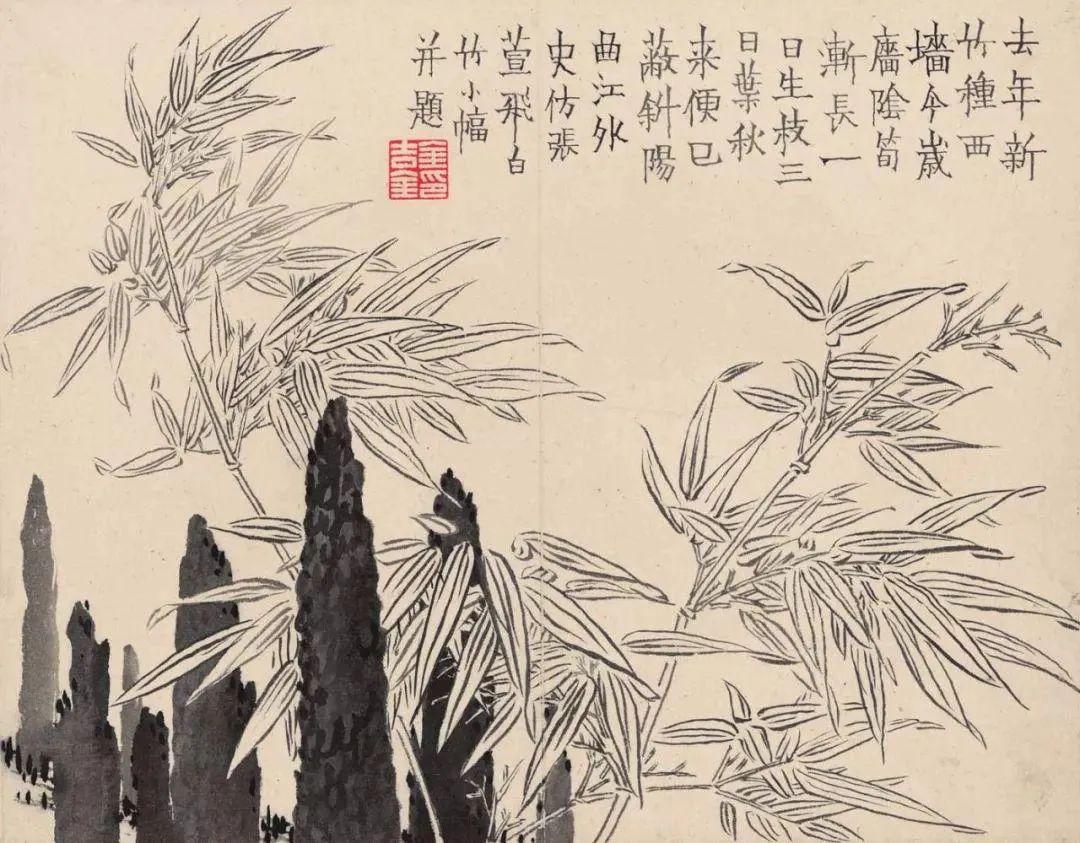

清·金农 《花果册·笋竹》

农历五月十三,“竹醉日”,又称“竹迷日”,是中国传统的民俗节。

所谓竹醉,就是竹子像人喝醉了酒一样,沉迷不觉,宜于移栽,竹醉日的名称也由此而来。

相传,这一天也是龙的生日。宋人范致明《岳阳风土记》里写道:“五月十三谓之龙生日,可种竹,《齐民要术》所谓竹醉日也。”

宋•晏殊

苒苒渭滨族,萧萧尘外姿。

如能乐封殖,何必醉中移。

世人种竹更爱竹,为使竹子普及绵永,在四季里寻找最适宜竹子生长的时间。

专谈花卉栽培及园林动物养殖知识的《花镜》里说:“五月十三日为竹醉日,是日种者易活。”竹醉日的节俗活动便是种植或者移栽竹子。

还有民谣诵其特点:“此君经年常清斋,一日不斋醉如泥,有时倒栽过晋地,茫然乘坠俱不知。”说的便是竹子一年四季清斋,只有这天醉迷,最宜进行种植和移栽。

其实,这时种植竹是有依据的,明代邝璠的《便民图纂》里说:“五六月间,旧笋长成新竹,但新根未扎下,所以可以移栽。”

《种竹》

宋 •刘廷世

开帘还当一溪云。

掘地聊栽数竿竹,

竹醉由来自古云。

梅蒸方过有余润,

竹,自古以来就被人称为君子,不刚不柔,高风亮节。凌霜雪而不凋,伐而可复生,虚心而有节。竹子不仅是生于土壤的植物,更是华夏儿女风骨的象征。竹虽无言,却有天资之美和品行之洁。谦谦君子,温润如玉,坚韧如竹。竹把中国君子的敬畏恭谦、潇洒通透极尽描摹。

竹石

清•郑燮

咬定青山不放松,

立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,

任尔东西南北风。

古人爱竹便以竹子象征人格,屈原行吟泽畔,以竹作喻,自比修好便娟之竹,生于江水之潭。东晋诗人江逌在《竹赋》写道:“有嘉生之美竹挺纯姿于自然;含虚中以象道,体圆质以仪天”。

石云轩 《醉清风》

高风亮节如竹,就是醉倒在清风里,也一样“萧疏轩举,湛然若神”。醉竹,成了古今众多文人墨客笔下的常客,无论是入诗还是入画,“醉露”还是“醉清风”,都是那么风神朗朗,情韵悠长。

清人袁枚的一首《题吴秀才醉竹图》,写出了“人竹共醉,竹醉人扶,人醉竹扶”的意趣横生:

竹醉露,人醉酒。

诗人生在竹醉日,似与此君相识久。

科头独坐万竿中,奴捧酒壶不放手。

把竹数一枝,取酒斟一斗。

浇竹便为竹叶春,自饮便为竹林友。

竹醉人扶竹不知,人醉竹扶人知否?

是人是竹浑难分,一醉之外别无有。

此之谓与天为徒与物化,君不见藕中之仙橘中叟?

李安的《卧虎藏龙》中,侠性竹海掀起滔天竹浪,道尽江湖的快意恩仇。黛玉的潇湘馆里,湘妃竹斑驳弃泪,瘦劲孤高,不为俗屈。还有更多的文人雅士,抛去俗世,隐居竹林间,在风吹竹林啸中悠然自得。

是为“四君子”之一的竹,不仅有淳朴简约、顽强生命力的寓意外,也表达长寿安康,亮风亮节、刚直不阿的形象。因而受到人们的赞赏与喜爱。

竹醉日

宋•晁公溯

尘埃蓬勃欲障天,略无爽气北牖前。

五月风炎竹尚醉,九衢日长柳亦眠。

小儿畏热书颇废,老子罢食梦相牵。

桂浆蔗饮不解渴,汲尽百壶冰井泉。

在风熏日高长的夏日,不只竹醉柳眠,就连时间也仿佛放慢了脚步,慢慢变得慵懒起来。

一杯清茶,一阵清风,一本书卷,听窗外一场不期而遇的竹雨声。人在竹雨清风里,思绪似乎能上接远古,听见风里中国文人们对竹子的赞咏和对自我的探寻。

今日,竹醉

虽少有种竹的机会

但不妨趁周末放慢步履

聆听竹醉南风的清吟

静享夏日清和的诗意