作者:Philip Ackermann

作者丨胡安·拉蒙·希门内斯

译文丨陈光孚

那天午后,我对她说

我要离开村子,

她伤心地望着我——富于甜美的恋意!

茫然地微笑着。

问我:“为什么离去?”

我说:只因这山间的寂静

像尸衣般地裹胁着我

生命像已经死去。

“为什么一定要走?”

——我觉得胸膛渴望着呐喊

但是在这沉寂的山谷中

欲喊而不能。

她问我:那么去哪里呢?

我说:到比天空还高的地方

那里的阳光不会这样猛射着我。

她低下了黑眸

思忖地望着空旷的山谷,

伤感地沉默

茫然地微笑着。

一次告别,一次青春

文丨远 人

有一种说法,人到中年之后,会不知不觉地喜欢回忆过往。弗洛伊德的理论中包含一个人尽皆知的观点,“我们一生都在弥补童年时期的缺失。”这句话的深意之外,未尝不是在提醒我们,人具有强大的记忆功能,它远涉到我们模糊不已的童年岁月。其实无须研读弗洛伊德也能感知,到了一定年龄,对往事的回顾就构成我们生活的一部分。我们不一定时时回顾童年,但对那些决定命运的青春岁月,总会唤起我们情不自禁的回顾,从而体验一种复杂的心灵感受。

诗人属于情感细致的群体。他们的作品往往服从个人的情感走向——在青春时写下激情,在盛年时写下人生,在晚年时不避开回忆。这些题材来自生活,也是所有人拥有的常态感受,只是常人未必能像诗人那样,将属于自己的常态描写得让他人感同身受。当我们面对一首成功的优秀之作,会觉得诗人笔下的诗句和我们内心的涌动丝丝入扣,哪怕我们没有经历诗人经历的个人瞬间,但从那些瞬间中迸发的情感始终使我们感到熟悉,就像西班牙现代诗人胡安·拉蒙·希门内斯(1881—1958)这首《忆少年》,它难说是诗人的代表作,其内涵的情感却始终带给我们强烈和一致的打动。

一首诗成功与否的标准之一,就看它是否能唤起读者共鸣。有时候我们又会发现,共鸣是唤起了,读者却不一定将其视为了不起的优秀之作。这就牵涉到一个问题,什么样的作品才堪称优秀?对一个习惯现代性口味的读者来说,更愿意将技巧繁复、形象新颖、时时提供意外的作品视为优秀。当面对一首看起来平白如话的作品,会觉得它难说有出色之处,但很多时候,这样的作品经过诗人漫长的内心积累,在一个无法抑制的出口陡然喷发。它喷发时不需要技巧,或者说,技巧在这时候退居其次,譬如李白那首《静夜思》,很多人会觉得它委实寻常,甚至不过如此,但恰恰是这样的作品,看似平淡,实则奇崛,没有深厚的创作经验和功底,不可能做到大象无形。

希门内斯这首诗就属于这一行列。它看不到技巧,是它的表达手法朴实无华;它没什么新颖形象,是所有的形象还原为最本质的人与事的形象;它不提供意外,是所有的意外都已转化为人生的必然。我们很难以古典派、现代派等名称对它进行界定,它本身就是诗歌,超越地域和时代,从人类难以避开的生活深处浮现。所以它非常难写,哪怕我们阅读时,能感觉希门内斯提笔后的一气呵成。

一气呵成的不一定就是好诗,但无数好诗又的确来自诗人的一气呵成。二者的区别在于前者的经验不够、功底不够,后者则源于诗人的孜孜积累。写作是积累的过程,一个人是不是诗人,就看他对积累有什么强烈体认。从这首诗来看,希门内斯对自己的经历始终保持封锁,让它们在封锁中转化成表达的激情,该过程可能短暂,也可能漫长,就看诗歌何时抵临对诗人的唤起瞬间。希门内斯毕生跌宕起伏,既可以说是时代使然,也可以说是诗人自己的选择使然。

人在青春期时,难免瞻望未来,瞻望的结果必然是选择。要么留下,要么离开。诗中的“我”选择“离开村子”,还包括离开自己的恋人,就说明选择对当事人的重要和艰难。再现这些人生的瞬间不需要技巧,所以,希门内斯接下来的表达异常沉稳。恋人不仅“伤心地望着我”,还“茫然地微笑着”。这些普通至极的情感在诗中产生强大的力量,就因为它们是所有人都能在瞬间体会的情感。恋人自然要问“为什么离去”,“我”的回答是“只因这山间的寂静/像尸衣般地裹胁着我/生命像已经死去。”在历尽沧桑的人眼里,这一回答不乏稚嫩,对身在青春时的“我”来说,却展开了对此时环境的极度厌憎。

当一个人觉得“寂静/像尸衣”般裹胁自己之时,对无论哪种年龄的读者都能造成打动。我们永远不能轻视任何一首诗中的任何一个比喻。最简单的修辞能展示出最有效的力度。对任何一种文体来说,善不善用比喻,是对作者功力的考验;滥用比喻,则会对力度造成分散和削弱。希门内斯在这里展现了他对文体的清醒认识,一个比喻已经足够,关键是这一比喻必须使全诗抵达情感的极致。

所以,恋人面对“我”的情感极致之后,知道自己无法再做挽留,只是追问一句“为什么一定要走?”这一次,“我”的回答不再是使用比喻,而是直截了当地告诉对方,“我觉得胸膛渴望着呐喊/但是在这沉寂的山谷中/欲喊而不能。”对作为读者的我们来说,面对这些回答,不得不承认,这首诗不仅是希门内斯的个人体验,同时还是我们的体验,或者,它干脆就是人类的青春体验。青春代表选择的能力与时机。有些人的人生多姿多彩,有些人的人生则平淡无奇,二者的区别,就看当事人在青春期是否有过一次乃至数次决绝的告别。敢于告别的,对未来必然有全力以赴的投入,不敢告别的,只能在怯懦中死守自己的方寸之地。

也因此,这首诗达到高潮的三行就在“她问我:那么去哪里呢?/我说:到比天空还高的地方/那里的阳光不会这样猛射着我”体现。尽管“我”的回答和恋人的“茫然”有一致之处,但“我”毕竟跨出了“离去”的一步,这就使“我”的未来有了一个开阔的空间。这是人生需要的空间,但不是每个人都敢进入的空间。其中的未知使渴望者兴奋,使怯懦者却步,但它又毕竟属于一代代人要去征服的空间。征服的欲望属于青春,伴随它的告别也属于青春。只是无论什么样的告别都令人感伤,希门内斯在这首诗中的表达也不例外。当他终于选择告别,也就是选择了自己终究不平凡的未来一生。

2020年4月19日夜

诗人简介

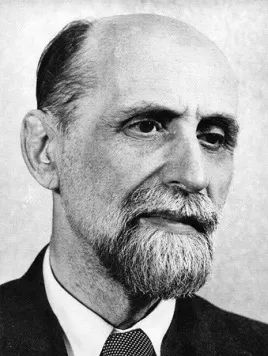

胡安·拉蒙·希梅内斯(Juan Ramón Jiménez,1881–1958),西班牙诗人、散文家。1881年11月23日,胡安·拉蒙·希梅内斯生于西班牙乌埃瓦省的莫格尔。曾进入塞维利亚大学学习法律。1900年开始发表诗歌,1936年因西班牙内战爆发流亡国外,辗转迁居波多黎各。其主要作品有《遥远的花园》、《悲情咏叹调》、《一个新婚诗人的日记》和《三个世界的西班牙人》等,曾获得1956年诺贝尔文学奖。1958年5月29日,胡安·拉蒙·希梅内斯在波多黎各圣胡安逝世。

作者简介

远人,1970年出生于湖南长沙。中国作家协会会员。有诗歌、小说、评论、散文等近千件作品散见于《人民文学》《中国作家》《诗刊》《大家》《花城》《随笔》《芙蓉》《天涯》《山花》《钟山》《书屋》等海内外百余家报刊及数十种年度最佳选本。出版有长篇小说《伤害》《秘道》《预感》,历史小说《卫青》《霍去病》,散文集《真实与戏拟》《新疆纪行》《寻找光明记忆》,评论随笔集《河床上的大地》《曾与先生相遇》,艺术随笔集《怎样读一幅画》(再版时更名为《怎样读一幅西方画》)《有画要说》《画廊札记》,人物研究《凡·高和燃烧的向日葵》,诗集《你交给我一个远方》《我走过一条隐秘的小径》《还原为石头的月亮》等。多次获奖,现居深圳。